Con tan solo dos meses de gobierno, los indicadores económicos anticipan una fuerte recesión: en diciembre, el poder adquisitivo de los salarios registrados cayó un 19,9% en términos reales respecto del mismo mes del año anterior, mientras que en enero las ventas minoristas cayeron un 28,5%, de acuerdo a los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Lejos de lo prometido en campaña respecto de que el ajuste lo pagaría la casta política, los costos del plan desinflacionario los está asumiendo el conjunto de la sociedad. La recesión constituye el mecanismo elegido de manera intencional para frenar el avance de los precios, independientemente de su efectividad. En el centro de este plan se encuentra la estrategia de licuación de los ingresos, los ahorros, el capital de trabajo de las empresas y el gasto del gobierno: que caiga su valor real.

Sin embargo, esta estrategia de licuación podría ser el fundamento de dos planes muy distintos: estabilizar o dolarizar. El primero se construye sobre la premisa de que la cantidad de pesos en la economía -en particular, su “exceso”- determina la evolución de la inflación. Al reducir este exceso de pesos, vía la licuación, se plantan las bases para reducir la inflación. En el otro caso, es necesaria una reducción de la cantidad de pesos medida en dólares: si se licúan los pesos de la economía, se necesitan menos dólares para dolarizar.

La primera medida del equipo económico que conduce Luis Caputo fue la devaluación del tipo de cambio oficial en un 118,5% (pasó de $366 a $800), validando la dinámica previa que habían exhibido los tipos de cambio paralelos y realimentando el proceso inflacionario, lo que, junto con la liberación de distintos precios, llevó la inflación mensual al 25,5% en diciembre, mientras que la inflación de los precios mayoristas escaló al 54%.

En enero la inflación se ubicó en 20,6%, un valor algo más bajo de lo esperado semanas atrás. Los indicadores de inflación de alta frecuencia de distintas consultoras mostraron una desaceleración importante de la suba de los precios en la última parte del mes.

Es muy pronto para saber si esta desaceleración será sostenible en el tiempo: se trata de una reducción de cinco puntos porcentuales sobre una base significativamente superior a la de los meses previos. Resta ver si la inflación acumulada superior al 50% en estos dos meses tendrá impacto en la dinámica de los tipos de cambios paralelos, en la acumulación de divisas del Banco Central y, en consecuencia, en la dinámica del tipo de cambio oficial, lo que podría ser un nuevo disparador de la inflación desde pisos crecientemente inestables. Dicho de otra manera: la devaluación impulsa la suba de precios, esa suba de precios abarata el tipo de cambio y, junto con el aumento de los tipos de cambio paralelos, se generan expectativas de una devaluación futura, la cual realimenta el ciclo en niveles cada vez mayores de inflación.

Este curso de eventos no es muy distinto al que experimentó la macroeconomía argentina en los últimos años. La diferencia está en que, por un lado, este gobierno tiene menos miramientos a la hora de ordenar devaluaciones bruscas y, por otro lado, ahora este proceso forma parte de una estrategia deliberada en la que no se permite que ciertos precios o variables relevantes de la economía corran de cerca a la inflación.

En este documento nos proponemos mostrar el proceso de licuación en marcha y analizar de qué manera contribuye a los objetivos que suponemos que tiene el gobierno.

Ingresos

Fuente: sindicatos

Nota: no se toman en cuenta los aumentos acordados en paritarias; estos difieren significativamente entre sectores/sindicatos (pueden ser mensuales, bimestrales, respecto al mes anterior, al mismo mes del año pasado, etc.). Se consideran los aumentos efectivamente percibidos.

El brusco aumento de precios de diciembre no fue captado por las negociaciones salariales, que en su mayoría habían cerrado de manera previa. Como se observa en la tabla anterior, los aumentos salariales de diciembre de la mayoría de los sectores se ubicaron en torno al 10%.

El movimiento dispar entre precios y salarios ya exhibe indicios altamente preocupantes sobre la evolución del salario real. De acuerdo con el dato del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) de diciembre -publicado y luego eliminado de la página oficial del Ministerio de Capital Humano- la caída del poder adquisitivo de los trabajadores registrados fue del 13,7% mensual y del 19,9% interanual en términos reales. Una caída sin precedentes, aun considerando la crisis de 2002 que siguió al estallido de la convertibilidad.

Gráfico 1.Evolución del salario real a precios de diciembre 2023

Fuente: RIPTE (Ministerio de Capital Humano)

Esta caída es peor para los trabajadores no registrados, ya que cuentan con menos herramientas para defender sus salarios en plena aceleración inflacionaria. Sólo en diciembre la caída fue del 17,8% mensual y en los siguientes meses la brecha entre registrado y no registrado podría ampliarse.

Luego de la asunción del nuevo gobierno y ocurrida la mega devaluación, las negociaciones salariales rápidamente incorporaron el cambio en la nominalidad. Se cerraron aumentos mensuales -un nuevo acortamiento de los contratos; las paritarias cubren períodos de tiempo cada vez menores- y, en la mayoría de los casos, superiores al 20%. Ambas cosas son consistentes con expectativas de que la inflación no se reduciría significativamente en enero respecto de diciembre.

El acortamiento de los contratos y la inclusión en algunos casos de cláusulas de ajuste automático se asoman como peligrosos para los planes del gobierno de reducir la inflación, dado que implica un aumento de la inercia inflacionaria: cualquier shock será internalizado mucho más rápido. Sin embargo, también podría ser un punto a favor en el marco de un intento de estabilización: si la incipiente desinflación se sostiene en el tiempo (algo poco probable), las discusiones mensuales permiten incorporar rápidamente esta nueva inflación en los contratos y no arrastrar la mayor inflación pasada.

Los aumentos acordados en enero habrían permitido recuperar parcialmente el poder real del salario, dado que la inflación del mes finalmente fue menor a la esperada, aunque en muy pocos casos alcanzaron lo perdido en el mes pasado. Además, cabe destacar que, en concordancia con un régimen de alta inflación, las paritarias de enero presentan mucha dispersión: algunos sectores consiguieron paritarias muy por encima de la inflación (farmacéuticos, alimentación, comercio y seguros, por ejemplo), y otros quedaron muy por debajo (estatales, encargados de edificio y trabajadoras de casas particulares, entre otros).

El gobierno no estableció ninguna pauta de aumento de referencia para las negociaciones paritarias. Esta libertad de acción beneficia a los sindicatos, que en algunos casos consiguen aumentos por encima de la inflación, aunque contribuye a una mayor dispersión y podría dificultar los planes desinflacionarios (en el caso de que los salarios no cedan y se espiralice la carrera de precios-salarios). Así como el gobierno no buscó limitar los aumentos paritarios, es evidente que tampoco impulsó la recuperación de los salarios. Ejemplo de esto es la propia paritaria estatal (que tanto en diciembre como en enero se ubicó muy por debajo de la inflación), así como el hecho de que recién esta semana se reunirá, por primera vez desde el cambio de gobierno, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.La falta de coordinación de precios y salarios por parte del gobierno ya fue señalada en nuestro informe anterior: no hay un abordaje de la inercia inflacionaria. Entonces, la única manera en la que puede bajar la inflación de manera sostenida es a través de una fuerte recesión. En ese marco, la licuación de los ingresos es necesaria para el plan económico: el consumo privado es el principal componente del PBI. Desde la perspectiva del gobierno, la caída del poder adquisitivo provocará la necesaria caída de la actividad económica, desincentivando los aumentos de precios. Además, al disminuir el margen de ahorro de los hogares, podría quitarles presión a los tipos de cambio paralelos.

Ahorros y capital de trabajo

Mientras la caída de los ingresos es una característica “esperable” de cualquier programa de ajuste ortodoxo, la singularidad de este programa es la inédita política monetaria: una tasa de interés real muy negativa genera la licuación de los stocks. No solo caen los ingresos, sino también los ahorros de las personas y el capital de trabajo de las empresas.

La tasa de interés de los plazos fijos tradicionales para personas físicas se ubica en torno al 9% mensual (110% anual) frente a una inflación que ronda el 20%. Esto provoca que el dinero invertido en plazos fijos no pueda mantener su valor real y vea reducido su poder adquisitivo de forma acelerada.

En el gráfico a continuación se observa una fuerte caída en el stock de plazos fijos en diciembre y enero:

Gráfico 2. Variación mensual real del stock de plazos fijos tradicionales en pesos del sector privado

Fuente: BCRA

Si bien ya se observó una caída importante en los meses previos, seguramente producto de la combinación entre expectativas de devaluación e incertidumbre electoral (desarme de plazos fijos para ir a dólar), en los últimos dos meses esta caída fue más pronunciada, especialmente en diciembre. Intuimos que se explica íntegramente por la tasa de interés real negativa y no por un desarme de plazos fijos, ya que los hogares y las empresas no tienen escapatoria a la licuación: no hay otro lugar donde poner los pesos.

Dentro del universo de renta fija (activos que tienen un vencimiento establecido y el inversor conoce el rendimiento que va a obtener) los títulos del tesoro no lucen atractivos. Los títulos CER, es decir aquellos cuyo capital se ajusta por inflación, están muy caros. Los inversores, en búsqueda de cobertura frente a la aceleración inflacionaria, demandaron tanto estos títulos que provocaron que su precio de mercado se ubique por encima de su valor técnico, esto es, lo que el título vale de acuerdo a sus condiciones de emisión. De esta forma, ya no ofrecen una cobertura adecuada: quien compre hoy un título CER recibirá en el futuro un rendimiento menor a la inflación.

Por otra parte, los títulos dollar-linked (aquellos que ajustan según la evolución del dólar oficial) no son atractivos por la política de crawling peg del 2% mensual. Si el dólar oficial aumenta un 2% por mes, frente a una suba de precios en torno al 20%, estos bonos tampoco permiten mantener el poder adquisitivo en pesos.

Otra alternativa para los inversores sería comprar dólares, el activo de reserva de valor por excelencia en nuestra economía bimonetaria. Debido a que continúan los controles cambiarios, la única opción es demandar algún dólar paralelo (MEP, CCL o blue). Sin embargo, esta tampoco fue una inversión atractiva en los últimos meses, dado que aumentó de forma acotada y en términos reales se ubica por debajo de los niveles de octubre, cuando alcanzó su pico. De hecho, medido en pesos, su aumento en diciembre y enero perdió contra el rendimiento de los plazos fijos.

Gráfico 3. Evolución del CCL a precios constantes

Fuente: Ámbito Financiero

La única alternativa para cubrirse de la inflación son los plazos fijos UVA que ajustan por inflación. Si bien crecieron significativamente se trata de una alternativa de inversión que presenta restricciones. Por un lado, solo pueden recurrir a este instrumento personas físicas con un tope de hasta $5 millones. Además, el BCRA aumentó el plazo mínimo de la inversión de 90 a 180 días para desincentivar su colocación (¿quién quiere tener inmovilizado su capital durante 6 meses en este contexto?), ya que los bancos no tienen ninguna forma de calzar este pasivo con un activo que rinda lo mismo.

Todo lo mencionado configura un escenario donde los hogares y las empresas no tienen manera de evitar la licuación de sus stocks de pesos, o deben recurrir a alternativas de inversión más riesgosas y sofisticadas.

Gasto público

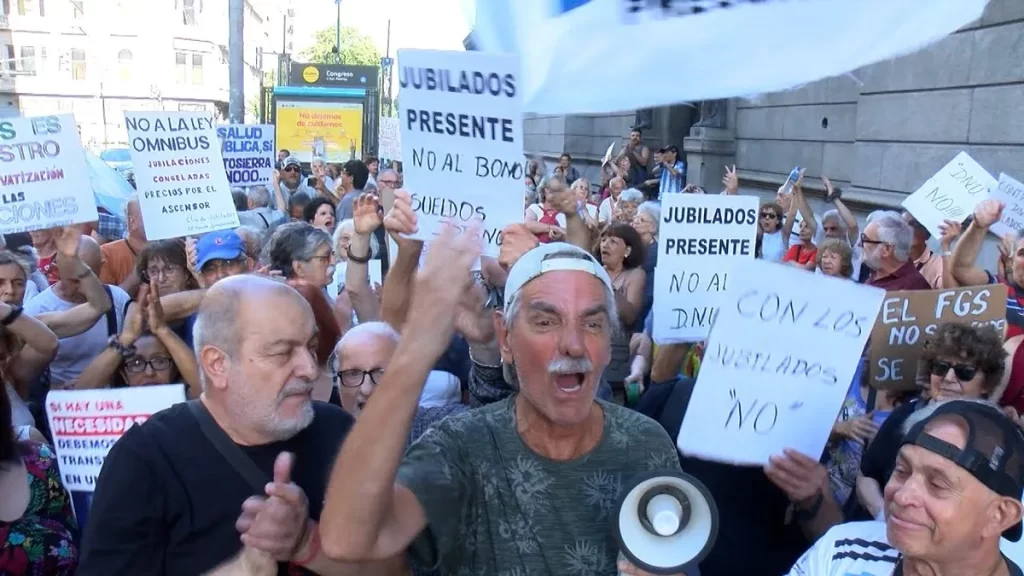

La aceleración inflacionaria también provoca la licuación de algunas partidas importantes del gasto público como las jubilaciones, por lo que desempeña un rol fundamental en el objetivo del gobierno de alcanzar el déficit cero, uno de los principales slogans de campaña y la principal ancla del programa económico.

El gobierno había anunciado un ajuste equivalente al 5% del PBI: 3 puntos provendrían de la reducción del gasto y 2 puntos del aumento de los ingresos. Sin embargo, luego de la derrota legislativa (caída de la Ley Ómnibus), el aumento de los ingresos del sector público está puesto fuertemente en duda. No se pudieron concretar, hasta el momento, los intentos de aumentar retenciones y de volver a establecer el impuesto a las ganancias, entre otros (aunque sí subieron en diciembre el impuesto PAÍS a las importaciones en diciembre y el impuesto a los combustibles ahora).

Como consecuencia, la amenaza del nuevo presidente respecto a realizar un mayor ajuste del gasto como consecuencia resulta cada vez más real, y para esto la aceleración inflacionaria es de gran ayuda. Con este nivel de inflación, el ajuste “se hace solo” dado que el gasto se licúa si el gobierno no aumenta las partidas presupuestarias de manera acorde.

En ese sentido, durante el primer mes del año el superávit financiero fue del 0,20% del PBI mientras que el resultado superavitario de enero de 2023 fue del 0,10%. El ahorro fue aún mayor si miramos el superávit primario -que no considera intereses de deuda, a diferencia del financiero-, cuyo resultado fue del 0,42% del PBI. Esta diferencia se debe principalmente a que los intereses de deuda crecieron en términos constantes un 139,1%, principalmente por el pago de cupones de los bonos emitidos luego de la reestructuración.

Si bien enero es un mes que, por cuestiones estacionales, típicamente presenta un resultado fiscal positivo, el superávit de este año fue especialmente alto. Esto fue posible gracias a una caída muy abrupta del gasto real primario del 30,8%, principalmente por la licuación del gasto en jubilaciones. Recordemos que aún rige la fórmula previsional que actualiza el haber cada 3 meses según la variación en la recaudación de ANSES y de los salarios, pero es una fórmula que presenta rezago: recoge la variación de estas variables en el trimestre anterior. En un contexto de aceleración inflacionaria, los aumentos jubilatorios siempre son menores a la suba de los precios. Este aspecto fue un punto álgido en la discusión por la Ley Ómnibus, que finalmente cayó. El gobierno proponía indexar las jubilaciones por inflación, pero recién a partir de abril, por lo que en estos meses de fuerte aceleración inflacionaria todavía regiría la vieja fórmula con rezago, haciendo posible una mayor licuación del gasto en jubilaciones.

Sin embargo, es importante destacar que la inflación, especialmente si viene acompañada de una posterior devaluación, también complica la reducción del déficit fiscal. Por un lado, opera el efecto Olivera-Tanzi, el cual marca que la elevada inflación tiende a deteriorar la recaudación en términos reales.

Por otro lado, así como la inflación licúa algunas partidas, tiende a incrementar otras, como ocurre con el caso de los subsidios a la energía y el transporte. El subsidio que requiere sostener una tarifa de gas, luz, agua o transporte a un determinado valor con un dólar a 800 pesos es menor que el que necesitaría con un dólar a 1.200, ya que la devaluación implica un incremento de los costos de producción y provisión de dichos servicios.

Con excepción del gasto en subsidios del transporte -que creció un 144% i.a en términos reales- el resto de las partidas del gasto cayeron. Para los meses siguientes el gasto en subsidios del transporte se verá reducido, ya que recientemente el gobierno decidió eliminar el Fondo de Compensación a las provincias y comenzar a actualizar gradualmente las tarifas del colectivo y tren.

Gráfico 4: variación real de las principales partidas de gasto. Ene23 vs ene22.

Fuente: OPC

Por otra parte, la combinación entre elevada inflación y tasas de interés marcadamente negativas también contribuyen a reducir el pago de intereses de deuda (sin embargo, en el próximo apartado discutimos que esta política de tasas de interés bajas no podrá continuar indefinidamente). Además, producto de la alta demanda de los títulos atados a la inflación, los títulos CER presentan rendimientos negativos, lo que le permite al gobierno reducir el gasto futuro en pago de deuda, al emitir bonos por un monto mayor del que luego tendrá que devolver (esto es posible porque, como mencionamos antes, estos títulos están “caros”).

Como vemos, tanto las tasas de interés negativas como la elevada inflación contribuyen a reducir rápidamente algunas partidas del gasto sin incurrir en ajustes nominales a la baja, como sucede en países de inflación baja. Sin embargo, la no aprobación de la Ley Ómnibus, la aparición del efecto Olivera-Tanzi y el rápido incremento del dólar, complican la recaudación y obligan a ajustar subsidios económicos a gran velocidad. En ese sentido, existe un último obstáculo que el gobierno todavía no parece tomar en consideración a la hora de alcanzar sus metas fiscales: la recesión.

El gobierno encabezado por Javier Milei no es el primero en declararse preocupado por el déficit fiscal. Otras experiencias, como la política fiscal del gobierno de Martínez de Hoz durante la dictadura o el gobierno de la Alianza también establecieron la reducción del déficit fiscal como un objetivo fundamental de la política económica. Sin embargo, la crisis de deuda sufrida entre 1980 y 1982, así como el contexto recesivo que culminó en el Corralito entre 1999 y 2002, implicaron enormes caídas de la recaudación y la persistencia del déficit fiscal.

En ese sentido, el contexto actual de inflación con caída de los salarios y el consumo, ya viene generando caída de la actividad económica, al tiempo que la recaudación expone un carácter marcadamente procíclico, producto de que muchos impuestos relevantes como ganancias o IVA dependen de los ingresos y las ventas. Esto significa que va a empezar a caer la recaudación de casi todos los gravámenes, con excepción del impuesto país, retenciones y combustibles, lo que va a complicar la reducción del déficit fiscal durante los próximos meses, y consecuentemente el esquema monetario de no financiamiento al tesoro en el que tanto insisten desde el oficialismo. Si a esto le sumamos que el Estado está obligado a seguir reduciendo sus erogaciones para reducir el déficit, el conjunto del gasto público pasaría a acentuar su carácter procíclico ―El Estado estaría gastando todavía menos en un contexto de caída de actividad―, contribuyendo a profundizar el panorama recesivo, tal y como ocurrió en los procesos anteriormente mencionados.

¿Qué busca el gobierno? ¿Estabilizar o dolarizar?

El plan económico del gobierno continúa siendo en gran medida una incógnita. Cada vez que puede, Milei vuelve a confirmar su objetivo de cerrar el Banco Central y dolarizar la economía, aunque el mercado parece no creerle, a juzgar por la relativa tranquilidad del dólar paralelo y el elevado valor de los títulos públicos en pesos (que se verían muy castigados en una eventual dolarización).

Lo cierto es que la estrategia del equipo económico hasta el momento no da pistas sobre cuál será el camino a seguir: las medidas son compatibles tanto con un intento de estabilizar como con un intento de dolarizar. En ambos casos la licuación de los ingresos, los ahorros y el gasto público juegan un rol importante.

Dicho en otros términos, llamamos estabilización a conseguir una baja significativa y sostenida de la inflación, que permite recuperar las funciones del peso y flexibilizar los controles cambiarios. Si esto se lograra, la dolarización dejaría de tener sentido o se realizaría por motivos únicamente ideológicos y no económicos. Si no se consiguiera estabilizar, las mismas medidas plantean las bases para dolarizar.

¿Estabilizar?

Si el objetivo es estabilizar la economía, la licuación es absolutamente funcional al equipo económico:

- La licuación de los salarios provoca la necesaria caída del consumo y de la actividad económica. Esto le pone un freno a la inflación, porque las mayores dificultades para realizar ventas desincentivan los aumentos de precios.

- La licuación de los stocks de pesos disminuye las posibilidades de que se produzca una corrida cambiaria contra el dólar paralelo, que aumente la brecha cambiaria y haga más costosa una salida del cepo. A su vez, ante una eventual relajación de los controles cambiarios, la licuación de los stocks de pesos disminuye la posibilidad de que se produzca una corrida cambiaria contra el propio dólar oficial, además de que sienta las bases para aumentar la tasa de interés en el futuro. Los pasivos remunerados del BCRA se redujeron un 15,9% en términos reales entre noviembre y enero.

Gráfico 5. Evolución reciente de la base monetaria y los pasivos remunerados del BCRA. A precios de feb24.

Fuente: BCRA

¿Dolarizar?

Si el objetivo es cerrar el Banco Central y dolarizar la economía, entonces, la licuación también es fundamental. Para dolarizar, el gobierno necesita que el pasivo del Banco Central en pesos -medido en dólares- sea lo más pequeño posible. Sin embargo, cabe aclarar que para esto no alcanza con que los stocks de pesos crezcan por debajo de la inflación, sino que deben crecer por debajo del dólar de mercado. Es decir, los pasivos en pesos del BCRA medidos en dólares deben reducirse. Esto ocurrió, aunque en una medida un poco menor que al observar la evolución de las mismas variables, pero medidas contra la inflación (grafico 5). El valor promedio de los pasivos remunerados de enero se redujo en un 13,3% respecto del promedio de noviembre, medido en dólares.

Gráfico 6. Evolución reciente de la base monetaria y los pasivos remunerados del BCRA. En millones de dólares CCL.

Fuente: BCRA

En una entrevista de la semana pasada, donde volvió a ratificar el objetivo de dolarizar, Milei destacó dos cuestiones. Por un lado, que el BCRA viene acumulando USD (gracias a la acelerada liquidación de las exportaciones y a que continúan las restricciones para acceder a dólares para importar) y que, con ese monto, alcanzaría prácticamente para canjear la base monetaria, haciendo caso omiso a la necesidad de canjear también los pasivos remunerados. Si este fuera el caso, dejaría al sistema bancario totalmente endeble u obligaría establecer un corralito: el día de la dolarización, los depósitos en pesos pueden ser convertidos a dólar al tipo de cambio establecido, pero los bancos no tendrán esos dólares si los depositantes quieren retirarlos. Algo de esto reconoció el propio Milei en una nueva entrevista, cuando dijo que estamos “a un tiro de dolarizar a precio de mercado” pero que “falta limpiar los pasivos remunerados. Y se necesita una reforma del sistema financiero para que no sea vulnerable a una corrida”.

Por otro lado, volvió a insistir con que lo que él propone no es estrictamente una dolarización, sino una competencia de monedas. Esto sugiere pensar en una dolarización desordenada: que no sea el BCRA quien dolarice en una fecha determinada, sino que sean los propios agentes de la economía quienes empiecen a fijar cada vez más contratos en dólares, hasta provocar que la economía se encuentre dolarizada de hecho. Quizás esta opción sea el verdadero plan B si falla el plan de estabilizar. Si la inflación no cede, si las paritarias libres provocan una carrera de precios y salarios que conduce a una espiralización, si el gobierno debe volver a devaluar y otra vez se disparan los precios, en un escenario de aún mayor inestabilidad, la paulatina dolarización de los contratos aparece que una opción más que probable.

Por último, cabe advertir que la configuración de una alta inflación en pesos y un dólar de mercado relativamente estable lleva a un proceso de encarecimiento de la economía argentina en dólares. Hasta hace unos meses, los turistas encontraban “baratos” los bienes y servicios en Argentina, hoy esa situación cambió: se precisa un 25% más de dólares para comprar lo mismo que se compraba a principios del 2023 y un 60% más que en octubre del mismo año. Entonces, dolarizar en este contexto, a estos precios, implicaría una fuerte pérdida de competitividad para la economía Argentina.

Conclusión

Las distintas posibilidades se plantean sobre una base de análisis corta: el gobierno asumió hace apenas 2 meses. Eso no ha impedido que la agenda política y económica haya sido frenética, con la sanción del DNU 70/23, la discusión de la Ley Ómnibus, y la implementación de las distintas medidas que reseñamos en este informe y el anterior. Es esa misma agitación que nos lleva ya a hablar de estabilización, dolarización y de los incipientes resultados que favorecen uno u otro escenario. Tanto la estabilización como la dolarización enfrentan hoy fuertes limitaciones: está claro que, si el gobierno persigue esos objetivos, todavía queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, también queda claro otro aspecto, aún más sombrío: la verdadera ancla del programa y la variable de ajuste fundamental son los ingresos y ahorros de los argentinos.